修行体験 ascetic practice experience

修行体験|-燈明を頼る- 福岡 圓應寺 写経会・写仏会2026 Copying

2025年度の写経・写仏 ご予約開始いたしました ご予約はこちらから 写経CONTENTSennouji.org ※ その他お問合せ圓應寺へ→ TEL/092-761-1454 または、FAX/092-761-1461 にてご予約ください。また、五名以上の団体…

修行体験|~響の瞑想(meditation)~ 圓應寺 読誦行

読誦/どくじゅとは、声をあげて経を読むことをいう。 お経、つまり経典は仏陀の教法を文章にまとめたもので、その「経典」を読んでゆきます。 独特の節まわしである引聲(声明)や、まるで軒から落ちてくる雨のしずくの音のような均等なリズムの短聲もチャレンジしてゆきます。 響きを大切に、声を…

福岡 修行体験|~静の瞑想(meditation)~マインドフルネス浄土禅

浄土宗にも三部経である観無量寿経という経典に書かれた瞑想法として「16観法」と言われるものがあります。 極楽浄土の様子を順々に観想していくことによって最後には魂が浄土に生まれて見仏します。 瞑想とは、一つの対象に集中することによって心を統一していく修行法です。 実に様々な瞑想法が…

修行体験|〜淨の瞑想(meditation)〜 ココロを磨く、整える 作務

「掃除」は「浄め」 古来より、仏道修行の順番はこのように示されています。一、掃除ニ、読経三、学問 そのひとつ目が“掃除”です。つまり、修行は掃除から始まるのです。 掃除は僧侶の修行の一つでもあり、心ともつながる深い作業です。何事も全ての基本には掃除、整えるということが大事なのです…

修行体験|~動の瞑想(meditation)~ 圓應寺 礼拝行

MBS 毎日放送の番組「ちちんぷいぷい」のコーナー【昔の人は偉かった】でご紹介いただきました。 礼拝行とは 最高の敬意を払うインドの礼法で、チベットを筆頭に世界の仏教修行では一番メジャーであり、そして日本にも伝わり、脈々と今も存在します。 坐禅・瞑想では身口意のうち意(心)が中心…

寺小屋 Temple school

寺子屋|ヨガ

近年、健康や美容、リラックス効果があるといわれ、世界中で流行しているヨガ。 歴史は仏教よりもはるかに古く、約6000年前にインドで発祥したといわれている。 元々は心を統一する自己鍛錬法で、心を観察し分析して苦しみから離れることが目的だった。 今から約2500年前、ブッダガヤの菩提…

寺子屋|空手道 KARATEDO

日本正剛館空手道士会 福岡本部 圓應寺道場 ご案内 圓應寺の寺宝弁財天は武術(戦い)の神様です。圓應寺第33世経信和尚、第34世篤信和尚は名門修猷館(元は黒田の藩校)柔道部の猛者であり、そして第35世和信和尚は剛柔流空手道正剛館を境内に開設し、半世紀となりました。古くは達磨大師の…

寺子屋|お 香 Incense smelling

香道 光のかほり~kodou~光姫にいざなわれかほりの道を紐解く…香り立つ にほひ は時を越える仏教のさまざまな儀礼とともに、みほとけに誠を奉げる「華」、同様に伝来したものが「茶」そして「香」 香の歴史は常に、生活を豊かに、幸せにする要素は仏道の精神そのものでした。日本人の精神な…

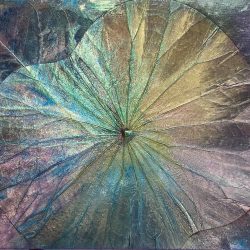

寺子屋|ボタニーペインティング・ワークショップ

ボタニーペインティングとは蓮や菩提樹の葉を自由に並べ着色をしていきます。初心者でも参加できる安心のアート講座です。絵心がないから…不器用だから…など全く心配いりません。今年一年の想いを色付けしてください。アートセラピー効果もあり夢中になれる数時間・・・*神様の花ともいわれる蓮の花…

寺子屋|阿弥陀 ルエダ

阿弥陀 ルエダ とは キューバ発祥の輪になって踊るコミュニケーションダンスを日本的解釈で感謝の心でお寺でやるとどうなるか? 私の人生を変えたキューバダンスを通して日本に人が繋がる楽しさとエネルギーを還元したい!と思い20年以上活動を続けてきましたが、ダンスに抵抗がある人が多くなか…

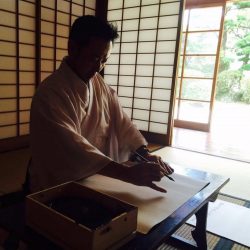

寺子屋|書 道 Calligraphy

書~入木道~ 仏教の伝来により、聖徳太子・天武天皇によって写経が盛行し書道が急速に発展いたしました。文化庁は世論調査で「手書きする習慣をこれからも大切にすべきであるか?」という質問を多くの人にしました。その結果、なんと90%以上の人が手書きする習慣を「大切にすべきである」と答えて…

寺子屋|着 付 Dressing

圓應寺着付教室 日本の民族衣装である「着物」日本人でその着物を自ら着る事が出来る人がどれくらいいるでしょうか。圓應寺きもの教室では普段着としての着方はもちろんですが、さまざまな式の時に必要な「美しくきものを纏う(まとう)」ということを考え、TPOに合わせた着物の着方をお教えいたし…